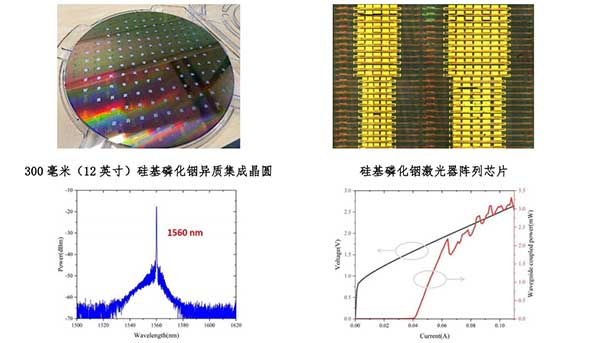

半导体世界网消息,2025年8月30日,中山大学王瑞军副教授在“第六届光电子集成芯片立强大会”的邀请报告中,报道了硅基光电子集成(硅光)技术重大进展:经广州光电存算芯片融合创新中心(广州芯创)与中山大学联合攻关,国内首次在300毫米(12英寸)直径、220纳米硅层厚度的标准硅光平台上,成功实现磷化铟半导体激光器的异质集成,同时也是迄今国际唯一报道的12英寸220纳米标准硅光平台的异质集成半导体激光器。该成果突破了硅光芯片如何集成片上光源这一公认的关键技术瓶颈,为我国面向人工智能算力中心提高算力、降低能耗等重大需求,研发下一代光互连、光计算等高端先进硅光芯片掌握了核心技术。

在人工智能爆发式增长的背景下,算力基础设施在互连、算力和存储三大方面均面临严峻挑战,如何实现算力可持续增长成为当今最重要的科技前沿之一。光互连已经在10米以上距离占据统治地位,正在向更短距离的板卡间、片间乃至片上互连渗透;光计算也展示了以高能效大幅度提高系统算力的潜力。因此,支撑光互连、光计算的硅基光电子集成芯片(简称硅光芯片)具有极强的战略意义和突出的产业价值,近年来得到高速发展。我国已有多条200-300毫米(8-12英寸)的硅光芯片产线投入运行。

然而硅材料不能高效发光,导致目前硅光芯片缺乏片上光源,而是依赖外接的磷化铟、砷化镓半导体激光器光源,其尺寸、成本、能耗等方面的优势不能完全发挥。如何在量产级大尺寸硅光晶圆上实现磷化铟、砷化镓等高效发光化合物半导体材料的异质集成、并进一步实现片上半导体激光器的异构加工,是硅光技术向全功能单片集成发展的核心挑战,成为国际光电子集成技术研发重要焦点。

广州芯创从2023年开始建设我国首个300毫米(12英寸)异质异构光电集成中试研发平台,针对硅光技术前沿,重点布局支撑硅基磷化铟、砷化镓、薄膜铌酸锂等材料的异质异构光电集成。在平台建设同时,与中山大学光电材料与技术全国重点实验室等伙伴密切合作,开展平台赋能技术攻关。

在硅基大晶圆上的磷化铟、砷化镓材料异质集成层面,研究人员提出了系列创新技术方案,解决了硅与这些化合物半导体材料间的热膨胀系数、晶格常数、极性失配问题,实现了高结合强度的原子级平整异质材料界面,于2024在国内首次在300毫米(12英寸)硅光晶圆上成功实现磷化铟、砷化镓材料的大规模异质集成,良率达90%,为进一步实现硅基磷化铟、砷化镓半导体激光器的异构集成打下了基础。

在硅基磷化铟材料异质集成技术突破的基础上,研究人员进一步开展了硅基磷化铟激光器异构集成技术攻关。在设计层面,提出了220纳米标准硅光波导与磷化铟光波导之间的异构耦合新方案,解决了二者之间光耦合效率问题。在加工工艺层面,创新磷化铟波导加工方案,实现了硅基磷化铟异质异构加工工艺整合,于2025年完成了载有多种构型的硅基磷化铟激光器的第一轮、第二轮流片。首轮流片即成功测得硅基磷化铟激光器芯片室温连续单模出光,在光纤通信损耗最低的1550纳米(C)波段,硅波导出光功率达3毫瓦。第二轮流片进一步提高了器件性能,1550纳米波段硅波导出光功率提升至5毫瓦。

研究人员通过硅基磷化铟半导体激光器设计、异质材料集成和异构器件加工完整链条研发,形成了硅基异质异构光电子集成设计和加工能力,初步实现了前后道设计整合和工艺流程整合,两轮流片的批量测试数据验证了器件工作特性与设计变量之间的关系,取得了器件性能与结构关联性统计数据,初步确定了最佳设计构型,为广州芯创平台的赋能打下了坚实基础。

该项成果为我国研发下一代高端先进硅基光芯片突破了国际公认的关键技术瓶颈,是我国硅基光电子集成芯片领域重大技术突破,对提升我国光互连、光计算芯片的研发和制造能力具有重大意义。

广州光电存算芯片融合创新中心简介

广州光电存算芯片融合创新中心(简称“广州芯创”)2022年12月成立于广州市黄埔区。广州芯创面向国家和产业发展急需,聚焦光电芯片融合技术研发,建设中试研发平台,服务芯片产业。作为广州市黄埔区重点建设的科技创新平台,以产学研协同创新模式,提供开放式中试研发公共服务,架设科研成果产业化桥梁,提升粤港澳大湾区光电融合芯片科技创新能力,助力大湾区新质生产力发展。